HOME > 肩の痛み(インピンジメント、肩腱板損傷、関節唇損傷)について

症状別解説:肩の痛み(インピンジメント、肩腱板損傷、関節唇損傷)について

インピンジメント症候群とは?

インピンジメント症候群は、肩を動かした際に腱板(けんばん)や肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)が肩峰、烏口肩峰(うこうけんぽう)アーチと衝突し、炎症や痛みを引き起こす疾患であり腱板損傷の予備軍とされています。

特に腕を上げる動作で痛みが生じやすく、スポーツ選手や肩をよく使う仕事の人に多く見られます。

症状

① 肩の痛み(場合によって二の腕まで)

- 腕を上げたときに痛む(60〜120度辺りで強くなる)

服を着替える、髪を結ぶ、背中に手を回すなどの動作時にも痛む

※初期は動作時のみ痛むが、進行すると安静時や夜寝ている時にも痛みが出る。

②肩の引っかかり感や違和感

- 肩を動かすとゴリゴリ音(クリック音)がしたり引っかかる感じがする

- 肩の奥が詰まるような感じがする

※インピンジメント症候群は腱板損傷とよく似た症状を訴えるがインピンジメント症候群の場合、組織は損傷していないため、インピンジメントによる痛みはあるが筋力や肩の可動性は保たれていることが多い。

どんな人に多い?

- 10代〜40歳

- 性別差なし

- スポーツ選手や肉体労働者に多くみられる

原因は?

① 繰り返しの負担(オーバーユース)

- 野球、テニス、水泳など、肩を頻繁に使うスポーツ

- 建設作業、塗装、荷物の運搬など、肩を酷使する仕事

②肩の構造的な問題、機能的な問題

- 肩峰の先天的な形状によりインピンジメントが生じやすい

- 肩関節の動きの悪さ、周辺筋肉の柔軟性低下

③ 加齢による変性など

- 腱板を構成する筋肉が変性

- 石灰の沈着

- 肩関節が変性して骨棘(こつきょく)の形成

セルフチェック

チェック①

腕を横に広げていき、頭上で両手のひらをタッチする

チェック②

1.痛みがある方の手を反対側の肩にタッチ、乗せる

2.肩にタッチ、手を乗せたままの状態で肘を持ち上げおでこへ

この動作で痛みがある、もしくは肘を上げられない場合は肩の動きに問題、インピンジメントを引き起こしている可能性があります。

診断

インピンジメント症候群は徒手検査や画像検査(レントゲン、超音波、MRI)により診断されます。

病院では

保存療法

- 安静・負担の軽減 痛みが強い間は肩を休める

- 薬物療法 NSAIDs(消炎鎮痛薬)やステロイド注射

- リハビリ、運動療法 可動域を保つストレッチ、肩周りの筋力トレーニング

- 物理療法 温熱療法、電気治療、超音波治療

※基本的に保存療法が選択されます。 しかし、状態があまりにもひどい場合や原因によっては手術が検討される場合もあります。

●肩腱板損傷とは? ●

肩腱板損傷(けんばんそんしょう)は、肩の安定性を保ち、肩の動きをサポートするために重要な働きを担っている「腱板(けんばん)」が部分的または完全に損傷、断裂する状態を指します。 肩腱板損傷は、加齢による変性、繰り返しの負担(オーバーユース)、外傷などが原因で発生します。

症状

①肩の痛み(場合によって二の腕まで)

- 安静時痛 じっとしていても痛みを感じることがある

- 夜間痛 特に仰向けや患側(損傷した側)を下にして寝ると痛む

- 動作時痛 腕を上げる、後ろに回すなどの動作で鋭い痛みが走る

②可動域の制限、筋力低下

- 腕を上げにくい・後ろに回しにくい(服を着替える、髪を結ぶ動作が困難)

- 腕を肩より上の高さに保つのが難しい

- 物を持ち上げるのが困難になる

③引っかかるような感覚

- 肩を動かすとゴリゴリ音(クリック音)がしたり引っかかる感じがする

どんな人に多い?

- 40歳以降

- 男性に多い(男女比6:4)

- スポーツ選手や肉体労働者に多くみられる

原因は?

① 加齢による変性(退行性変性)

40歳以降は腱が徐々に摩耗し、少しの負荷でも損傷しやすくなります。

年齢が進むにつれて有病率は高くなり40歳代では10%程度ですが、70歳代では約45%の人に損傷がみられるというデータもあります。

② 繰り返しの負担(オーバーユース)

- 野球、テニス、水泳など、肩を頻繁に使うスポーツ

- 建設作業、塗装、荷物の運搬など、肩を酷使する仕事

繰り返しの負担により徐々に腱板がすり減っていき結果として損傷、断裂する

③外傷(ケガ)

- 転倒時に手をつく・肩を強打する

- 急な動作で腱板に強い負荷がかかる

腱板に対する急激な負荷がかかり損傷、断裂する

セルフチェック

①腕を横に広げていき、頭上で両手のひらをタッチする

②腕を90度横に広げた状態から、ゆっくりと腕を下ろしていく

上記で痛みがある、動作が困難は場合は腱板を痛めている可能性があります

※同じように腕を上げられなくなる症状で四十肩がありますが、仰向けになって腕を横に広げながらバンザイ姿勢になれるかチェックしてみましょう。

四十肩は関節が拘縮(固まってしまう)しているため仰向け(重力がかからない状態)でも腕を上げることが出来ません。

診断には

肩板損傷は徒手検査や画像検査(レントゲン、超音波、MRI)により診断されます。

病院では

①保存療法(軽度〜中度の損傷)

- 安静・負担の軽減 痛みが強い間は肩を休める

- 薬物療法 NSAIDs(消炎鎮痛薬)やステロイド注射

- リハビリ、運動療法 可動域を保つストレッチ、肩周りの筋力トレーニング

- 物理療法 温熱療法、電気治療、超音波治療

②手術(重度の損傷・断裂)

上記の保存療法で改善が見込めない場合は手術が適応となり、内視鏡手術により損傷した腱を修復します。

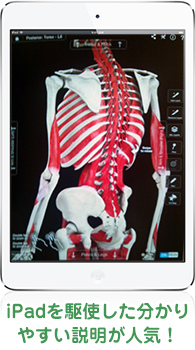

◎カイロプラクティックによるアプローチ

肩は肩甲骨と上腕骨で形成されていて、不安定であると同時に人体の持つ関節の中で最も自由度が高い関節であり、様々な靭帯や筋肉の働きで肩は安定し機能を保っています。

また肩甲骨と上腕骨の以外に鎖骨、胸骨、肋骨を含み肩関節複合体とも呼ばれており、周辺組織、関節と密接にバランスを取り合う構造になっています。

肩は特徴的な動きとし

腕を横に広げていく動作(180度)の中で

- 肩関節120度

- 肩甲胸郭関節60度(肩鎖関節30度、胸鎖関節30度)

と2:1の割合で動く肩甲上腕リズムが存在します。

この肩甲上腕リズムは腕の角度により棘上筋、三角筋、僧帽筋、前鋸筋、大胸筋、広背筋、脊柱起立筋など多くの筋肉と関節が働いています。

また背骨の働きもとても重要となります。

インピンジメント症候群や腱板を痛めている方は、ほとんどのケースでこの肩の動きが乱れています。

カイロプラクティックでは患部である肩の動きを正常化させるのはもちろんですが、このような乱れを生み出した原因である日々の不良姿勢や動作エラー、筋肉のアンバランスなど身体全体を調整することにより回復のサポートをします。

関節唇損傷・SLAP損傷とは?

肩関節は腕の骨(上腕骨)と腕の骨がおさまる肩甲骨のくぼみ(関節窩)があります。

このくぼみは浅い構造になっており、それをカバーしてくぼみを深く、安定させる為に関節窩の縁を取り囲んでいるのが「関節唇(かんせつしん)」という軟骨状の組織です。

この関節唇が傷ついた状態を「関節唇損傷」と呼びます。

特に、野球など投球動作が多いスポーツで起こりやすい関節唇損傷を「SLAP損傷(スラップそんしょう)」と呼ばれておりSLAPとは “Superior Labrum from Anterior to Posterior” の略で、「上部関節唇が前方から後方にかけて損傷した状態」を意味します。

上腕二頭筋腱(長頭)が関節唇に付着しているため、この腱が強く引っ張られたり、繰り返し負荷がかかることで損傷が生じやすくなります。

主な原因

- オーバーヘッド動作によるストレス(投球・バレーボール・水泳など)。

- 肩への外傷、強い外力(転倒時、手や肘を強くついた衝撃など)。

※スポーツ動作や外傷だけでなく、日常生活や仕事で繰り返し腕を使う方にも起こる可能性があります。

よくある症状

- 肩の奥に鈍くはっきりしない痛みが続く。

- 腕を上げたり回したりすると引っかかり感、クリック音(コリッという音)がする。

- 投球や荷物を持ち上げる動作でズキッと痛みが走る。

- 肩が不安定な感じがする、力が入りにくい。

病院では

徒手検査、MRIや関節鏡検査で診断。

基本的に保存療法(軽症〜中等度)が選択されます。

- 安静、肩に対する負担の制限

- 消炎鎮痛薬

- リハビリ

→ インナーマッスル(ローテーターカフ)を中心とした肩まわりの筋力トレーニング

→ 正しい姿勢・フォーム指導

→温熱療法、電気治療、超音波治療

重症度合い、スポーツでの問題など、場合により手術を選択する場合もあります。

カイロプラクティックでは

肩関節(肩甲上腕関節)

- 肩甲骨

- 上腕骨

で形成されている不安定であると同時に人体の持つ関節の中で最も自由度が高い関節であり、様々な靭帯や筋肉が肩関節を包み込むように付着し安定させる事により機能を保っています。 また

- 鎖骨

- 胸骨

- 肋骨

それぞれが肩鎖関節、胸鎖関節、肩甲胸郭関節と関節を構成し全てが1つのユニットとして「肩関節複合体」と呼ばれています。

このように肩関節は多くの組織、関節がバランスよく働き機能を発揮しているのです。

カイロプラクティックでは関節唇の損傷した部分を治すことは不可能ですが、肩関節複合体が正しく働けるように調整し肩関節の土台である脊柱の調整も同時に行い、身体全体の機能を最大限に発揮させることで、辛い症状を今よりも改善するお手伝いは可能であると考えております。