HOME >顎関節症について

顎関節症

症状

- 顎関節や周辺筋肉の痛み

- 顎関節の雑音

- 開口障害や顎関節運動の異常

硬い物が噛めなくなったり、大きな食べ物が食べにくくなったりします。

口の開け閉めで顎関節から音がするため気になる、煩わしいと感じる方もいます。

顎関節症の病態分類

顎関節症の病気の状態は現在4つに分類されます。

日本顎関節学会による顎関節症の病態分類

- 咀嚼筋痛障害(Ⅰ型)

- 顎関節痛障害(Ⅱ型)

- 顎関節円盤障害(Ⅲ型)

- 変形性顎関節症(Ⅳ型)

カイロプラクティック適応は

臨床上、特に顎関節の動きをスムーズにしたり咀嚼筋の痛みを和らげたりすることに対して効果が高いと感じます。

カイロプラクティックでのアプローチ法はページ下の方をご覧ください。

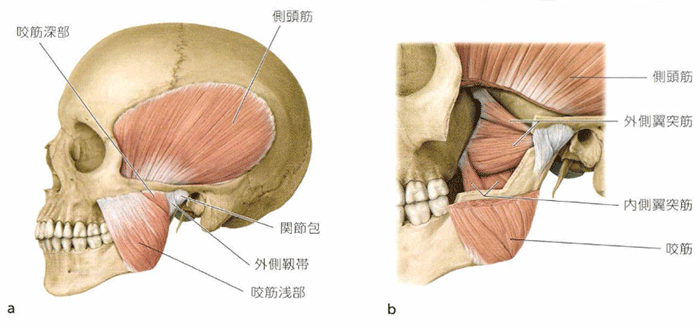

顎関節について

下顎骨の一部と側頭骨の一部で顎関節は構成されています。2つの骨の間(関節)にはクッションの働きをする「関節円板」があり、これが前方にずれることでカクンカクンと音が出たり、口を開ける時や物を噛む時に痛みを感じたりします。

口を閉じる役割の咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋

口を開ける役割の舌骨筋群

これらの筋肉が顎関節の運動を行います。

なぜ顎関節症になってしまうの?

顎関節症のメカニズムは未だ不明ですが、原因は一つだけではなく日常生活を含めたいくつかの要因が合わさって症状が引き起こされると考えられています。

例えば「多忙な生活、対人関係の緊張、長時間の咀嚼、長時間のデスクワーク、スポーツ」がリスク要因となることがあり、他にも「日中の姿勢、睡眠時の姿勢」なども深く関係します。

また、仕事やスポーツに集中したりストレスを感じたりすると、無意識に上下の歯をグッと接触させる癖を持つ方が増えているようです。それを

歯列接触癖(TCH)について

人はリラックスしているとき上下の歯が触れずにほんの少し離れているのが正常であり、本来は上下の歯が接触すると反射的に離れる仕組みになっています

上下の歯が接触するのは「発音するとき」「咀嚼(物を噛み砕くとき)」「嚥下(飲み込むとき)」などですが、それ以外で無意識に歯に力が入り上下の歯が接触してしまうことで様々な不調をきたすのがTCHです。

このTCHが長期間に渡ると、顎や首周辺の筋肉が常に緊張状態となり筋のこりや血流障害を引き起こします。更に顎関節症の原因ともなります。

今これをご覧になっている貴方、上下の歯が触れあっていませんか? 特にパソコン作業やスマホを見ているとき噛みしめていたら、歯の力をふっと抜くよう意識してみましょう。

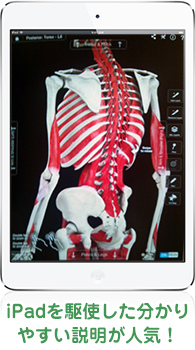

カイロプラクティックでのアプローチ

顎周りの筋肉や関わりのある関節(後頭骨、上部頸椎など)に対しても施術を行いますが、まず重要なのは身体全体―背骨と骨盤のゆがみを取り除き機能的かつ負担の少ない姿勢を目指すことです。

身体の中心を通る背骨が整うと不思議と心も整い、身体のストレスが減ると心のストレスも緩和されます。上で述べたTCH(噛みしめ癖)の要因ともなるストレスが減り、結果的に顎への負担も減るでしょう。

顎は体内で分泌されているホルモンとも密接な関係にあります。顎を調整することで意外な効果も期待できるかもしれません。

咀嚼筋の一部である外側翼突筋や内側翼突筋は蝶形骨に付着しています。蝶形骨には

脳下垂体とは様々なホルモンを分泌する内分泌器官です。

そのため、「めまい、睡眠障害、月経困難症」などのホルモンバランスの乱れによる症状を引き起こすことがあります。

また、下垂体の横には動脈や脳神経が通っており様々な影響が考えられます。

蝶形骨の変位に伴い眼球へのストレスも考えられるので目に関する症状にも効果が期待できます。

一回の施術で効果を実感できる場合もありますが、多くは数回施術を重ねることが必要です。 当院では簡単に行うことのできる顎関節のセルフケアの提案もさせていただきますので、施術と合わせて行うとより効果的です。

顎関節症と間違われやすい疾患も多々あるため、専門である歯科医院で一度診てもらうのも良いかと思います。(虫歯、蓄膿症、三叉神経痛など)

現在は破傷風に罹る方は少ないと思いますが、破傷風も「口が開けにくい」「首筋がはる」など 似たような初期症状が現れるそうです。

移転に伴う臨時電話番として08055471516までご連絡下さいませ。 SMSも可能ですのでお気軽にご連絡下さい。