目黒の整体 IZUMIカイロプラクティック ホーム>カイロって何?(国際基準(WHO基準)カイロについて)

サブラクセーション(背骨・骨盤の歪み)とは

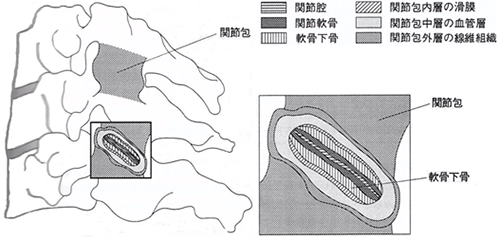

サブラクセーション 関節メニスコイド説

ひとこと解説

メニスコイドと呼ばれるひだが関節のゆがみの中で圧迫されて痛みや不快感などが起きるという説。

詳しい解説

- 椎間関節滑膜襞(関節メニスコイド)とは関節包内層の滑膜が隆起し腔内に向けて突出したもので、椎間関節の上下極のどちらか(あるいは両方)から関節内に入り込んでいる。

- その滑膜襞内には自由神経終末があり、その神経終末は侵害受容器の基準に達しているため、滑膜襞には痛覚感受性があると考えられている。

- よって、椎骨間での一定方向への可動制限や変位により、その襞(ひだ)が関節突起の関節面で圧迫されたり挟まれたりして痛みを感知すると言われている。

引用 M.I.ガッターマン著 「カイロプラクティック サブラクセーション」 エンタプライズ株式会社

サブラクセーション 固有受容器侵害説

ひとこと解説

関節がゆがんでいる、ということが妨害電波のように働き、筋肉が使いづらくなったり自律神経を乱したりするという説で、それが無意識のうちに起こることも多い。

現在最も有力な説と言われている。

詳しい解説

- 関節に慢性的な可動制限や変位が起こると関節位置覚などの深部感覚が過剰に刺激され続けることになり、その関節の感覚受容器が過敏になったり周囲筋の筋性防御が働いたりするようになる。

- それらによる慢性的な異常な求心性刺激が、異常な体性-自律神経反射や体性-体性反射などを引き起こし続け、疲労や疼痛、不定愁訴につながるとする説のこと。

サブラクセーション 神経圧迫説

ひとこと解説

関節のゆがみによって神経や血管(特に静脈)が圧迫され痛みや不快感を起こし、自律神経にも影響を与えるという説。

詳しい解説

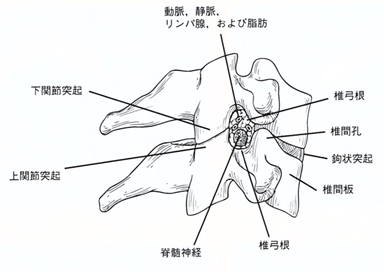

- 椎間孔には脊髄神経根、分節動脈、椎間静脈や椎間孔横靱帯など様々な組織が走行しているため、椎間関節の変位や可動制限によりそれらの組織に圧迫負荷が発生する。

- その負荷によってうっ血や神経症状などを引き起こすとする説。

- 特に分節動脈は神経根に栄養する枝に分枝するため圧迫負荷は神経の慢性的な虚血を招くとされ、椎間静脈はその環流を関節運動に依存しているため可動制限がある分節では、うっ血しやすくするとも言われている。

- もし関節の変位や、うっ血による血管拡張などで脊髄神経根までも圧迫されれば、自律神経にも影響が出るとされている。

背骨の間(椎間孔)には多くの組織が存在している

引用:ガリーM.グリーンスタイン著 「神経筋骨格障害の臨床評価」 エンタプライズ株式会社

サブラクセーション 体性―自律神経反射説

ひとこと解説

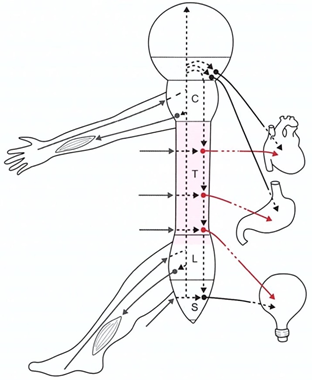

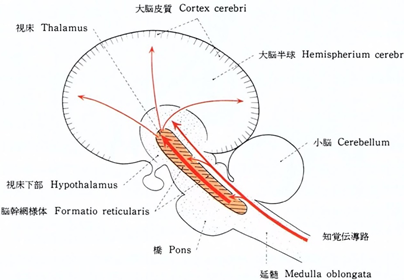

皮膚、筋肉、関節などへの刺激(触覚や体がどの位置にあるかの感覚など)は脳へ伝わる際に視床下部や脊髄、脳幹にも伝わり自律神経やホルモン分泌に様々に影響する(反射を起こさせる)ため、関節の悪いゆがみは自律神経やホルモン分泌に悪い影響を及ぼすという説。

詳しい解説

- 脊椎分節間での一定方向への可動制限や変位により椎間関節の関節包や靱帯が伸張されると、それらに存在する侵害受容器が活性化し交感神経活動を亢進させるという説。

- つまり、脊椎がそれら可動制限や変位を起こした状態が慢性化すると、慢性的な交感神経亢進を起こし筋緊張や内蔵器の機能低下を起こすと考えられている。

- 例えば1984年にラットを対象に行われた佐藤昭夫らの研究では脊椎に物理的圧迫を加えることで腎および副腎の交感神経を活性化させることに成功している。同じくラットを対象にした翌年の研究では、関節周囲の侵害受容器を刺激すると、反射により交感神経ニューロンが優位に活性化されることがわかっている。

体への刺激は内臓へ伝わる

サブラクセーション 体性-精神説(心身一如)、網様体賦活系

ひとこと解説

身体と心は切り離せず映し鏡のような関係であり、どちらかの不調はもう一方の不調を招き、どちらかの好調はもう一方の好調を招くという考え。体のゆがみが心に影響することもあれば、心の疲労が体をゆがませることもあると言われている。

詳しい解説

- 例えば心から体への影響では良いことがあった後にスキップをしたり、悪いことがあった後に足取りが重くなったりし、体から心への影響では疲れているときにイライラしたり調子が良い日は気分も良かったりする。

- リズム運動によりセロトニン神経が活性化されるなど、心と体の関わりも段々と科学的な説明がされるようになってきた。

- これらのように心身二元論では説明できない心身の双方向の影響が関節の変位や可動制限としてあらわれることもあるという説。

- また、関節の慢性的な変位は脳幹網様体賦活系上行路(上行性覚醒系)を刺激し続け慢性的に覚醒状態にさせるため、不眠症や神経過敏症のようなストレスが生み出す各種の症状を惹起するとも言われている。

引用: 藤田恒太郎著 「人体解剖学」 南江堂

サブラクセーションの生体力学的根拠

ひとこと解説

人間は未だに二足歩行動物として重力に適応するための進化の途中であり、四足歩行の時のように手足に体重を分散させるべき構造を残しているので、それらの支えになっている背骨がゆがむと上手にバランスをとれなくなって色々なリキみが出てしまうということ。

詳しい解説

- 人間は直立することで道具を使うこと(手)をおぼえ、考えること(大脳)を可能にしたが、構造的には他の四足歩行動物と非常に類似点が多いため直立二足歩行では不安定で重力に逆らうような生活様式になってしまった。 具体的には四足歩行動物のように手足の4点で体を支えなくなったので重心が不安定になり脊柱や起立筋、下肢への負担が増した。

そのため脊椎の慢性的な可動制限や変位は椎間板や椎間関節に、より強いストレスを与えるようになるため、関連痛が惹起されたり逃避姿勢を取るための筋過緊張を起こすようになる。

そのため脊椎の慢性的な可動制限や変位は椎間板や椎間関節に、より強いストレスを与えるようになるため、関連痛が惹起されたり逃避姿勢を取るための筋過緊張を起こすようになる。

サブラクセーションの見つけ方

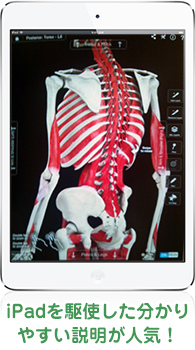

カイロプラクティックでは、サブラクセーションという神経に悪影響を与える背骨の歪みをアジャストしていくことが基本原理となっています。

よって、サブラクセーションをいかに見つけていくか、いかにアジャストするかというのがカイロプラクターの至上命題となっています。

サブラクセーションを見つける時によく学校で言われるのが、「PARTS所見を探しましょう」です。

PARTSとは

①P=Pain&Tenderness 痛み&過敏性

②A=Asymmetry・Alignment 非対称性・整列性

③R=ROM 可動域(全体と分節)

④T=Tone・Texture・Temperature 張力・質感・触感・体温

⑤S=Special 画像・整形学検査(MMT含む)・神経学検査・理学検査・その他、目には見えない直観所見や経験学的な閃きや違和感、霊感など

です。

個人的な私見として、PARTSの中では目に見える部分だけでなく、目には見えにくい

T(Tone・Texture・Temperature)とSpecial(直観所見、経験学的な閃き)をよく観ています。

特に大事な所見は冷感と霊的違和感(エネルギーの滞り 振動周波数の滞り)かと思います。

反応は患者さん、施術者の双方に起こりうるのですが、以下の反応をよく示します。

- 熱さ(実) 冷たさ(虚)

- 戦慄感(ザワザワ ゾワゾワ)軽い悪寒(ゾクゾク)

- 手、腕の震え(ブルブル) 鳥肌が立つ

- 電流(ピリピリ) 手足指のしびれ

- 発汗→じとっと嫌な汗が出る

- 手がピタリと張りつく吸い付く感覚

- ツボに入る感覚

- 一瞬の鋭い痛み(ピリッと痛みがはしる)

- 頭重感、頭痛、肩が重くなる

- あくび、咳、ゲップ、しゃっくり、ガスが出る(排出反応)

- のどの渇きや空腹感

- 光、色、ビジョンをみる(共感覚)

- 急にトイレにいきたくなる(排出反応)

- 尿や便の変化(排出反応)

- 感情の開放(涙が出る 悲しくなるなど心のデトックス反応)

などの反応が盲点となりやすいけれど、個人的にはとても重要な所見と感じています。

サブラクセーションとアジャストメントの本質とは

マニピュレーション、特にスラスト法は数千年前の太古の昔から存在し、現代においてカイロプラクティックの世界ではディバーシファイドテクニックとして整理されました。

カイロプラクティックでいうアジャストメントとは、狭義(原理主義的)でいうとターグルリコイルを指しますが、広義的(社会的)にはターグルリコイルを含めたディバーシファイドテクニック等を指します。

カイロプラクティックの根源的なコンセプトでおるサブラクセーションとは、本来はPARTS所見(特異的所見)を伴う関節機能障害だけにとどまらず、生命力を阻害する目に見えない生氣的機能障害(非特異的所見)としてのアート性(表現の自由度の高い)の色濃いコンセプトであります。

このサブラクセーションはカイロプラクティックの根源的なアイデンティティーであり、本来的にはアジャストメントと並んでカイロプラクティックの独立性、独自性を保つ最重要なコンセプトですが、歴史的に業界内外での論争も多く、業界内の分裂危機をも孕む諸刃の剣と言えます。

昨今のエビデンス偏重の風潮には本質的に馴染みにくいコンセプトであるがゆえに、政治的、学問的にこのサブラクセーションというコンセプトを放棄してしまおうという業界内の流れも世界的にあるようです…

その先には一時的な興隆はあるかも知れませんが長期的には衰退、さらにはオステオパシー同様に現代医学への吸収合併が待ち受けていることでしょう…

当院では上記を鑑み、現代医学的な安全性を鑑別担保したうえで、カイロプラクティックの原初起源的な密なる本質に回帰し、現代的かつ秘密神秘的にカイロプラクティックを解読・再構成し、目に見えない生氣的原理に裏打ちされたオリジナルかつユニークな臨床スタイル(mixer's straight)を打ち立てました。

ストレートの方は少しでも他に混じるとミックスであるとして真のカイロプラクティックではないと分離して断じる傾向にあります。

実際にはミックスからストレートまでには連続的なつながり(グレーゾーン)があるのですが、一気に白黒をつけたがる傾向にあります。

当院では、ストレートとミキサーの立場を統合して、Mixer’s Straightを唱導しております。

MixerとStraightの間の子、さらには現代西洋医学と東洋伝統医学の間の子としての密なるカイロプラクティックを現代的かつ現実的な中道として実現しました。

これは原理主義的かつ極端なUltra straihtでもなくMedicalに寄り過ぎて独自性を見失ったMedicoでもなく、中道としての密なるカイロプラクティック(mixer's straight)です。

IZUMIカイロプラクティックでは、このスタイルを通して世のため人のために今後とも社会貢献していく所存です。

IZUMIカイロプラクティック

院長 泉山耕一郎 拝